ARCA DE NOÉ | Philippe Dagen

Patriarca, Noé é o herói do Dilúvio.

Desde o início da era paleo-cristã, abundam as representações do episódio. O embarque dos animais permitiu aos pintores demonstrar seus conhecimentos em zoologia e seu rigor com a exatidão: era preciso ser capaz de representar de forma plausível uma girafa, um elefante, um veado ou um leão.

À medida que o conhecimento da vida selvagem aumenta com as descobertas e descrições, a procissão das espécies se alonga e a demonstração do saber pintar torna-se cada vez mais convincente. Depois, cada vez mais inútil: com a proliferação de enciclopédias e tratados de anatomia e zoologia, de que adiantava ainda representar esses animais cuja fisionomia é detalhada em dicionários?

A fauna pictórica se esgota assim rapidamente, enquanto a fauna dos ilustradores de livros continua a crescer. Com exceção de cães, gatos e cavalos, a pintura animalesca pouco a pouco desaparece. Delacroix é o último de seus heróis. Mas como imaginar Renoir pintando os camelos dos Três Reis Magos ou Matisse, a baleia de Jonas? Um não vai além dos gatos e o outro se limita aos peixinhos vermelhos. No século XX – o século da fotografia e do cinema, de grandes zoológicos e reservas, da National Geographic e das viagens organizadas – o assunto não interessa ninguém, com uma exceção, a eterna exceção de Picasso que, na contra-mão da evolução geral, não se interessa apenas aos cavalos e touros, mas se compara à Buffon. Nas últimas décadas, na França, apenas Gilles Aillaud e Vincent Corpet provaram que ainda é possível pintar a arca de Noé.

O gesto de Noé, que permite a Criação recomeçar, encontra sua simetria no gesto de Villani, que, não sem fantasia, permite o reaparecimento dos animais. Para isso, trabalha com os elementos disponíveis, objetos que recicla e reembala, imagens que reativa cobrindo ou recortando. Sua Criação é da ordem de uma hibridização aproximativa, da gambiarra – mas é notável que ela se recuse a descambar para o monstruoso e o fantástico. Apesar de tudo, Villani faz aparecer os passageiros da arca, no seu estado atual, depois de bem mais de quarenta dias e quarenta noites de confinamento. Ele é o seu Noé, sem no entanto bancar o Patriarca.

ARQUITETURAS MIGRANTES | Philippe Dagen

Não é necessário definir esta palavra. Mas Villani costuma acrescentar o adjetivo “migrante”, o que complica tudo, já que, obviamente, a arquitetura é geralmente entendida como a arte de construir edifícios que queremos estáveis e resistentes, qualquer que seja o uso a que se destinam. Se os utopistas sonhavam com arquiteturas migrantes, não as imaginavam como Villani as constrói: torres vazadas, reduzidas a um vigamento que se eleva verticalmente, não suportam nenhum andar, não terminam nem em terraço nem em telhado. Em outras palavras, menos torres do que espectros de torres, evidentemente inúteis.

Migrantes, dissemos? No mínimo móveis. Mais do que sua elevação ou sua forma, esta particularidade parece justificar a sua construção. No entanto, essa particularidade é obviamente contrária à própria noção de arquitetura, a tal ponto que essas torres vazias poderiam ser consideradas uma anti-arquitetura. E no entanto são verdadeiramente torres, e esse ponto, por si só, merece atenção. Estas construções foram, desde os primeiros tempos, erigidas para dominar, possuir, zelar por um território e impor-lhe o sinal irrefutável do poder, o direito de propriedade sobre uma paisagem. Uma torre leve e vazia é, portanto, uma aberração arquitetônica e uma ameaça de subversão, uma vez que este objeto, tão desprovido de peso quanto de utilidade prática, trata com derrisão a mais significativa das arquiteturas. Diríamos o mesmo de um navio projetado para deixar passar água pelo casco. Encontramos em Villani outras inversões do mesmo tipo que esvaziam o objeto que ele investe de todo significado e uso.

A noção de migração sugere outras observações. A mais óbvia é que o próprio Villani é um migrante, indo e voltando do Brasil para Paris e, ironicamente, ele pode então pousar suas torres tão leves alternadamente num e no outro país. Ele indica assim que toma posse do lugar – mas uma posse tão leve quanto suas construções, sem nenhum poder além do da arte. Os estados, as administrações riem de tais gestos, efêmeros e estritamente pessoais. Riem ou reprimem: eles tem todo um vocabulário para denotá-los, vagabundagem, ausência de residência fixa, divagação em via pública. Mais do que móveis, essas arquiteturas são efêmeras e incertas. Arquiteturas para quem está de passagem e não pretende desfigurar a paisagem para torná-la semelhante a si mesmo.

MÁQUINAS | Philippe Dagen

As máquinas estão presentes na arte há mais de um século, a vapor, a carvão, a pistão, a gás, elétricas, eletrônicas, cibernéticas, informáticas, digitais – certamente esqueço alguma. Quase não existe uma vanguarda que não tenha sido de alguma forma marcada por sua erupção e progresso, desde a primeira locomotiva cruzando uma paisagem de Turner até … os exemplos são infinitos.

Concebidas pelo engenheiro do tempo perdido Marcel Duchamp, as máquinas celibatárias nada produzem, como sugere o adjetivo, o que não quer dizer que sejam inúteis. Muito pelo contrário: são máquinas inimigas das máquinas. Freqüentemente, foi observado que o surgimento de uma única máquina celibatária perturba as máquinas ativas, que ou se quebram ou começam a rodar loucamente, se tornando elas mesmas celibatárias por obra de um estranho contágio.

Nesse registro, o engenheiro Villani oferece artigos cujo absurdo poético só pode nos deixar perplexos. Um deles é uma máquina móvel para se ficar parado. Composto por uma tapete rolante – com seus cilindros de acionamento e seu motor – e uma casa de madeira pintada de vermelho e amarelo, ela tem a peculiaridade de que o tapete rola à toa sob a casa, a qual fica imóvel pela simples ação de um barbante.

Dentre as hipóteses interpretativas que podem ser sugeridas, reteremos três. A mais simples é obviamente a de um insulto ao motor, cujos esforços constantes e design técnico impecável são paralisados por uma cordinha. Veríamos aí sem dificuldade alguma vingança do rudimentar sobre o complexo. Outros exemplos do mesmo embate seriam os danos causados por um galho entre os raios de uma roda, por um pouco de areia em um carburador ou de água em um circuito elétrico. Esses incidentes deveriam lembrar a todos a terrível fragilidade das máquinas indestrutíveis.

Uma segunda reflexão vem a mente, não menos óbvia: a arquitetura, que Villani prefere migrante, mostra-se aqui, ao contrário, in-transportável, contrariando o dispositivo que deveria faze-la avançar incansavelmente sobre o tapete de borracha preta. Pode ser uma forma de sugerir que a casa é igual em todos os lugares e que a mudança é apenas uma aparência. Para um artista que vive dos dois lados do Atlântico, o símbolo seria bastante eloquente.

A terceira iria na mesma direção: que o movimento não seja perceptível embora sua realidade não possa ser negada, como o demonstra a vida cotidiana dos homens. Eles sabem que seu planeta está girando e mesmo assim têm a impressão de que suas casas estão imóveis, retidas por barbantes invisíveis, não obstante a rotação do globo terrestre sobre seu eixo.

Outra máquina, obviamente celibatária e duchampiana, é uma que anda para ficar parada – de novo a dialética da mobilidade pega pelo avesso. Consiste em uma mesa e um banquinho. A mesa carrega uma roda traseira, uma pedaleira e um quadro de bicicleta serrado. No banquinho, Villani prendeu uma caixa de madeira que um dia conteve garrafas de vinho, e dentro, uma segunda roda, menor. Nas duas pontas do eixo, do lado de fora da caixa, são amarrados dois cordões, sendo que a outra ponta segura dois sapatos, masculinos, de couro conhaque, um tanto chique. O acionamento dos pedais aciona a corrente e a roda grande, cuja rotação é transmitida por uma correia à outra roda, rotação que faz os calçados andarem – melhor dizendo, faz com que marquem o passo, já que nem o comprimento da corda nem o dispositivo geral permitem que avancem, nem mesmo de um centímetro. Estão condenados a andar sem avançar, até o esgotamento de quem pedala na outra ponta da corrente. Esta construção é erudita e idiota, inscrita na continuidade reivindicada da roda de bicicleta de Duchamp girando em cima do banquinho, um legendário readymade ao qual Villani teve a audácia de se atacar.

O jogo do cancelamento atinge aqui o seu auge: um movimento real determina um movimento não menos real, mas imóvel – o que se chama de não sair do lugar, exercício bem conhecido dos ciclistas de pista que, involuntariamente, praticam esta forma de dialética negativa. No caso de Villani, isso certamente não é involuntário. Para adicionar um pouco de maluquice, ele pôs uma lata de biscoitos em cima da roda que faz dançar os sapatos, como um tambor. Tambor este que serve para absolutamente nada. Ele é, segundo a expressão consagrada, de uma inutilidade esplêndida. Tanto mais esplêndida que à ideia de sapatos que não avançam podem ser associadas diversas lendas e fábulas, histórias de passeios ao léu ou de Professor Girassol, de estátuas e fantasmas, de ilusões e desilusões. Você acha que está se movendo? Você está simplesmente se dando a ilusão reconfortante de fazê-lo.

A terceira máquina é de um tipo levemente diferente: duas caixas – grandes caixas envidraçadas destinadas aos anunciantes – equipadas com sistemas rotativos que fazem desfilar cartazes publicitários. Aqui, não são cartazes que desfilam, mas rolos nos quais Villani desenhou sua vida sob forma de pranchas anatômicas. As artérias e as veias representam as vias de circulação, os órgãos são as cidades e as ideias. É de uma grande simplicidade – de uma dessas evidências que nos faz perguntar por que nenhum artista havia pensado nisso antes, tão hábil e eficiente é o desvio deste material publicitário. (E quem pode reclamar que este finalmente sirva para outra coisa além da promoção de um filme de Hollywood, uma cerveja ou uma linha de roupas íntimas para adolescentes?)

É simples e é inquietante. Por causa da confusão entre anatomia e geografia. Porque Villani faz aparecer aqui, quase naturalmente, o princípio do homem cósmico e os jogos de correspondência simbólica que tiveram tamanha importância no passado e que acreditamos – homens modernos e racionais que somos – termos abandonado há tempos; enquanto que esta forma de pensar, dita arcaica, não desapareceu, mas continua a agir de forma mais ou menos oculta. Também por causa do desfile continuo das imagens: a mudança nunca para, mas essa mudança se revela ser o reaparecimento do idêntico, um idêntico que seria o eu, um eu assim mapeado, circunscrito e definido, apesar da presença de variação, induzida pelo movimento. Aqui encontramos a estranha – talvez melancólica – dialética da imobilidade e do movimento que está no cerne da obra de Villani e representa um dos seus maiores interesses.

No que diz respeito à história da arte, esta dupla tela autobiográfica em forma de painéis publicitários apresenta uma última particularidade: reúne o readymade – as caixas de rolos giratórios – e o desenho – as pranchas anatômicas; nasce assim um auto-retrato, este gênero antigo e provavelmente imortal reaparecendo aqui de forma um tanto imprevista. A menos que o pensamento fique tão surpreso com esse surgimento que venha a reexaminar a história dos readymade e se proponha, desafiando qualquer tradição crítica e filosófica, a tomar o readymade por um estilo de autorretrato, o mais rápido, o mais brutal e o mais obviamente “assinado”. Se nos atemos a Duchamp, nada poderia ser menos ilegítimo: a decisão de colocar uma roda de bicicleta em um banquinho ou suspender um cabideiro só se justifica como um puro decreto da vontade do artista que muda a ordem do mundo de acordo com sua fantasia. Um readymade seria um relicário autobiográfico, feito por todos aqueles que, com objetos (de arte ou não) compõem em casa certos arranjos que, por serem perturbações da norma, trazem sua marca.

As máquinas de Villani são autorretratos sob forma de readymade, amparados e desviados.

PAPAGAIO (in memoriam Walter Benjamin) | Philippe Dagen

Este pássaro é para Villani o que a águia é para São João. Como a águia, o papagaio tem uma rica história simbólica, embora em um registro bem diferente. A sua origem exótica – para os europeus –, a sua plumagem de cores variadas e ricas, a sua propensão a imitar os mais diversos ruídos e até a voz humana, todas estas particularidades tornam-na uma ave atraente e suspeita. Tão mais suspeita porque muito atraente. Ele tem sido um dos símbolos da luxúria e continua sendo um dos símbolos da imitação – e portanto, da falsidade. Frida Kahlo o associa ao macaco em pelo menos um de seus autorretratos.

Lembremos que Flaubert tinha um, empalhado, em seu escritório em Croisset e que fez dele um dos protagonistas de Un cœur simple. Também não nos esqueçamos que um papagaio desempenha o papel principal em uma das melhores aventuras de Tintim, o de informante, e que ele se torna objeto de uma perseguição implacável quando foge. Às vezes aparece na pintura dos séculos XVII e XVIII e essa aparição, como a do macaco, não se explica apenas pela curiosidade despertada por essas criaturas de além-mar. Um pintor que representa a natureza a copia, como o macaco repete os gestos e o papagaio, os sons. O que quer dizer que um pintor pode ser tomado por uma espécie de papagaio, a ser julgado pela qualidade da imitação.

O papagaio de Villani também está intimamente ligado à reprodução. Mas sua primeira peculiaridade é que não está empalhado nem pintado, mas vivo, em uma grande gaiola cuja portinhola fica aberta. Ele não sai muito quando um intruso está no ateliê e é recomendado a este intruso que não se aproxime indiscretamente dele para testar seu bico. Este papagaio cinza é expert em falsificar ruídos, como campainhas da porta e do telefone. Não é dessa propensão, entretanto, que Villani tira proveito, mas da energia destrutiva do pássaro, que despedaça tudo o que estiver ao alcance de seu bico.

O que destrói esse papagaio? Reproduções. O símbolo da imitação dilacera imitações de pinturas famosas, a começar pela Mona Lisa. Após o primeiro momento de espanto, o vídeo que o mostra à obra vira uma apologia in memoriam de Walter Benjamin. Aqui está, a obra de arte na idade da sua reprodutibilidade técnica: a pintura que se tornou fotografia, um quadro, um postal, um objeto de comércio pífio e amplamente divulgado, uma peça para o mercado cultural popular. O papagaio picota em pedacinhos a imagem-papagaio.

Quando termina com Leonardo da Vinci, ele cuida de Picasso: seu retrato fotográfico e reproduções de suas obras. A escolha das vítimas é facilmente explicada. Este papagaio vingativo devora as imagens mais famosas dos artistas mais famosos: a reprodutibilidade elevada a nível de indústria midiática. Absorve não só as obras, mas também os ícones da vida legendária dos pintores mais ilustres. Essa extensão fica ainda mais visível na medida em que a indústria “cultural” oferece aos consumidores o que eles teoricamente preferem, não telas que podem parecer difíceis ou exigentes, mas contos, episódios ficcionais, anedotas. Já não é Leonardo que interessa, mas o Código Da Vinci que cativa. Não é mais o cubismo que intriga, mas a vida de Picasso como um sedutor que estimula ou indigna. Da arte, subsistem apenas alguns signos básicos de reconhecimento – as chamadas “obras-primas” – e peças de narrativa cuja precisão histórica não importa mais. O que importa é que estas divirtam e sejam retidas sem esforço. Renoir é eclipsado por Amélie Poulain e Van Gogh, pela história da orelha decepada.

Assim como o papagaio retém apenas as melodias mais simples e os sons mais estridentes, o público deve – a crer nos fabricantes e distribuidores dessas mercadorias – se interessar por comprar apenas as fábulas mais caricatas e as cores mais brilhantes. As análises melancólicas de Benjamin há muito foram superadas pela energia e indecência infernais da indústria da imagem : a reprodução substituída pelo produto derivado, para não dizer o subproduto, o best-seller, o bibelô de bazar.

Faz sentido, então, que os vídeos do papagaio com o bico impiedoso sejam apresentados na companhia de variações cômicas de Picasso, suas pinturas e seus retratos. Com retoques leves, algumas poucas pinceladas delicadas de guache, recortes e escavações operados judiciosamente no papel, Villani compôs uma numerosa e muito representativa amostra de estereótipos e clichês picassianos – o psitacismo picassiano, deveríamos escrever de forma douta, lembrando de passagem o quanto Picasso suscitou, sem querer, imitadores, pastiches e falsificadores. No entanto, não devemos confundir esse psitacismo – “repetição mecânica de palavras, frases ouvidas sem que o sujeito as entenda” – e seu quase homônimo, psitacose, “doença contagiosa de papagaios e periquitos, transmissível ao homem”. No máximo, pode-se perguntar, por causa dessa própria transmissibilidade, se a espécie humana não foi infectada por uma psitacose generalizada que a condenaria a um psitacismo incessante e incurável. Se for assim, o papagaio certamente merece reinar: glória a ele.

ALICE (I’M LATE) | Philippe Dagen

Ela é encontrada – como todos sabem – no País das Maravilhas, uma terra onde corre também um coelho bastante estranho. Mas para Villani, Alice é apenas um nome, e o coelho ainda mais estranho que o de Lewis Carroll : ele corre e não corre. Como sapatos que não andam, como a casa que não se move. Como a flecha de Zénon, segundo Valéry, “que voa e que não voa”.

Villani ou a arte da contradição insolúvel levada ao seu paroxismo?

TRAVESSIAS | Philippe Dagen

“E assim começou nossa viagem através dos Estados Unidos”. A pintura de Julio Villani se assemelha à viagem de amor e culpa de Humbert e Lolita. Como ela, sua arte alterna entre episódios irônicos e passagens sérias, sobre um fundo negro de ansiedade. O romancista e o pintor atravessam um continente díspar e infinito, os Estados Unidos e a pintura. No livro de Nabokov, a parada provoca um desastre, quando o deslocamento perpétuo conseguira afastá-lo até então. E por que parar quando ainda há tantos lugares, vistas e obras a serem descobertas, “Lago da Cratera, azul demais”, “um castelo construído por um marquês francês no Dakota do Norte”, anúncios à beira da estrada: “A Mulher Barbuda vai se casar, o Sabonete Sam sabe barbear” e “um zoológico em Indiana com um exército de macacos vivendo em uma réplica em cimento da caravela de Cristóvão Colombo”.

Como Nabokov, Villani sabe que sua arte começa com um inventário do mundo e que, sendo este mundo do mais completo ecletismo, seu inventário deve igualá-lo em variedade e bizarrice. Artificio, paródia, colagem e citação não têm outra necessidade senão esta: são os únicos procedimentos que podem ser aplicados a uma época que leva a incoerência ao seu paroxismo, uma época cheia de artifícios, paródias, colagens e citações. Nas estradas americanas: veja Humbert Humbert vagando de motéis neo-góticos para falsas ruínas indígenas, até “a casa de Lincoln, quase inteiramente reconstruída, com prateleiras de livros e móveis de época, que a maioria dos visitantes aceita religiosamente como tendo lhe pertencido de verdade”.

Nos museus, que exalam esta desordem a níveis burlescos, de um luxo pomposo, e a erigem como um princípio glorioso: veja Villani oscilando entre o cubismo, a abstração, o asteca, o egípcio e o africano. Archaeological forms foi o título que deu a sua exposição, em inglês, não em francês ou português. E é mesmo uma questão de idiomas: são todos oferecidos, todos os seus recursos alusivos e poéticos disponíveis para aqueles que sabem como utilizá-los, para aqueles que sabem como utilizar este dicionário abeliano enriquecido com citações da literatura universal, falas de filmes e slogans publicitários. Assim como formas, materiais e motivos são oferecidos na enciclopédia da história da arte das origens até os dias de hoje que os museus e catálogos apresentam, formas e motivos são entregues àqueles que se atrevem a manuseá-los sem reverência.

Um políptico de Villani consiste em cinco painéis, cada um com uma inscrição a lápis, dois em inglês, um em português, dois em francês. Podemos nos dar o prazer de citá-los, ainda que somente porque de sua combinação emerge um poder singular de constrangimento e derrisão. De cima para baixo: The father and the mother (genealogia duvidosa), The largest view (boa resolução de um fotógrafo), A linha do pensamento (um emaranhado de fios de Ariadne), L’Occident et l’Orient (pontos cardeais de desordem estética) e La Peinture et la Poésie (a mesma coisa, como sabemos, pictura ut poesia).

Que ele seja brasileiro de nascimento, tenha estudado em Londres e trabalhe em Paris pode também ter ajudado Villani a convencer-se de que ele não escaparia do caos moderno. (Nabokov era russo de nascimento, estudou em Cambridge e trabalhou em Paris e nos Estados Unidos, para traçar um paralelo).

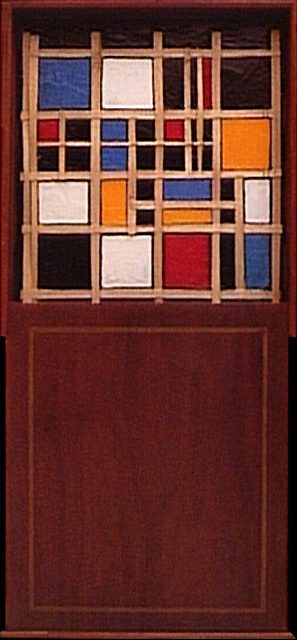

Duas estéticas vêm se contrapondo há um século, a dos que acreditam na pureza e a dos que não acreditam. Por um lado, a grosso modo, os “perfeitos”, os “simples”, Matisse, Brancusi, Kandinsky, Malevich, Rothko, os minimalistas, todos os seguidores de qualquer tipo de primitivismo, de um sistema de inocência, de um simbolismo religioso. Por outro lado, igualmente por alto, os impuros maiores, Picasso, Derain, Chirico, Klee, Torres-Garcia, Hélion, De Kooning, Warhol, todos artistas do acidental, das paixões, dos detalhes históricos e humanos. Parece lógico que Villani preste homenagem a Picasso de vez em quando, numa colagem de pautas musicais ou numa pintura construída à maneira dos Meninas de Barcelona. Faz sentido que ele coloque Mondrian em uma caixa de madeira tão bonita quanto um caixão.

Também é lógico que ele combine esta inteligência das situações com uma surpreendente elegância de execução. Os dois andam juntos em artistas de grande qualidade.

In catálogo da exposição Archaeological forms, La Base, Levallois Perret, 1990.